|

||||

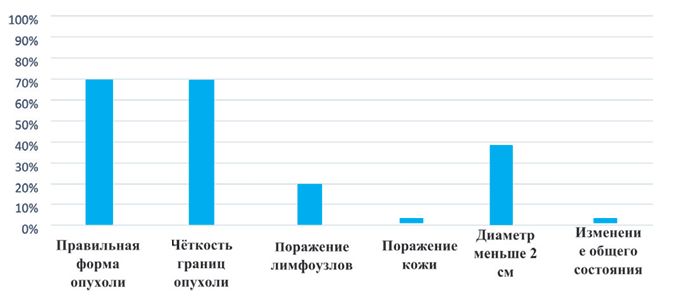

Способы мастэктомии при фиброаденоме молочной железы у кошекУДК 619:[618.19-089.87:636.8] Оригинальное эмпирическое исследование Саенко Н.В., СкрипникВ.И. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего Аннотация. Авторами проведен анализ способов оперативного лечения фиброаденомы молочной железы у кошек в условиях частной клиники г. Симферополя. Для постановки диагноза применяли такие методы исследования как сбор анамнеза, клинический осмотр животного, общий анализ крови, биохимический анализ сыворотки крови, цитологический анализ аспирата из новообразования молочной железы, гистологические, ультразвуковые и рентгенологические исследования. Объектом исследования являлись кошки с предположительным диагнозом фиброаденома молочной железы. Для выяснения степени инвазии в ткани тела патологического процесса непосредственно до проведения хирургического удаления новообразования всем животным определяли стадию онкологического процесса молочной железы по системе TNM. Животным с I стадией онкологического процесса, новообразование у которых не превышало в диаметре 2 см, проводили локальную мастэктомию, удаляя только пораженную молочную железу. Удаление проводилось единым блоком, выполняли иссечение ткани молочной железы вместе с кожей и подкожной клетчаткой. Животным со II стадией развития патологического процесса выполняли регионарную мастэктомию. Пораженную молочную железу удаляли единым блоком с соседними молочными железами, а также проводили подмышечную лимфоаденоэктомию. Кошкам третьей группы, с установленной III стадией развития новообразования, проводили унилатеральную мастэктомию, а у одного животного - билатеральную мастэктомию. Также животным удаляли подмышечный и паховый лимфоузлы. Исходом заболевания у всех кошек по результатам наблюдения в течении 60 дней являлось выздоровление. На ранних стадиях онкологического процесса достаточно проводить локальную или региональную мастэктомию, если же онкологический процесс выявлен на поздних стадиях развития, то следует проводить унилатеральную мастэктомию. Ключевые слова: опухоли, фиброаденома, кошки, молочная железа, лечение, мастэктомия, региональная, унилатеральная, билатеральная, лимфоаденоэктомия. В нозологии незаразных болезней у мелких домашних животных неуклонно отмечается рост онкологических заболеваний, как злокачественных, так и доброкачественных [3, 8]. Опасность опухолей обусловлена неограниченным и неконтролируемым ростом малодифференцированных клеток, что обусловливает нарушение основных функций, разрушение тканей и приводит к гибели организма животного. Особенно часто у кошек выявляют опухоли молочной железы, которые могут составлять до 84% от всех онкологических процессов [5]. Методы диагностики новообразований постоянно совершенствуются, чему способствует повышенный исследовательский интерес врачей гуманной и ветеринарной медицины к данной патологии и технологический прогресс [5, 9, 10]. При выборе метода лечения руководствуются видом и размерами новообразования, степенью поражения ближайших лимфатических узлов и определяют наличие метастазов. Однако вопросы выбора тактики лечения опухолей остаются дискуссионными и постоянно совершенствуются [1, 2, 4, 6, 7]. Цель исследований - выяснить особенности проведения хирургического лечения при фиброаденоме молочной железы у кошек. Материалы и методы исследований. Исследования прово- 33 дили на базе частной ветеринарной клиники «Зоодоктор» (г. Симферополь) и кафедре внутренней патологии животных Института «Агротехнологическая академия» «КФУ им. В.И. Вернадского». Объектом наших исследований являлись кошки различных пород возрастом от 5 до 10 лет с предположительным диагнозом фиброаденома молочной железы. Постановка окончательного диагноза основывалась на анамнестических данных, результатах клинического осмотра, морфологических и биохимических параметрах крови, цитологических исследованиях биоптата из новообразования, полученного методом тонкоигольной аспирационной биопсии, гистологических исследований биоматериала, полученного в ходе иссечения опухоли. Для выявления метастазов делали ультразвуковое исследование органов брюшной полости и рентгенологическое исследование легких. При клиническом обследовании регистрировали локализацию, форму, размер, консистенцию и подвижность новообразования. Особое внимание уделяли исследованию регионарных лимфатических узлов, в которые оттекает лимфа от пораженных пакетов молочной железы. Эти данные использовали для установления стадии опухоли молочной железы по классификации TNM [Owen, 1980]. Основными маркерами служили размеры новообразования, степень поражения ближайших лимфатических узлов и наличие метастазов. Для измерения опухоли применяли метрическую линейку. Данный показатель очень важен в прогностическом плане. Новообразования менее 3 см в диаметре имеют более благоприятный исход, чем опухоли больших размеров. При I клинической стадии диаметр опухоли не превышает 2 см, регионарный лимфоузел не поражен, а отдаленные метастазы отсутствуют. При II стадии, диаметр опухоли будет составлять 2-3 см, регионарные лимфоузлы также не поражены, отдаленные метастазы не обнаруживаются. III стадия определяется при поражении регионарных лимфоузлов как при диаметре менее чем 3 см, так и при более чем 3 см, при этом отдаленные метастазы будут отсутствовать. IV стадия характеризуется тем, что будут обнаруживаться отдаленные метастазы, независимо от того, какой диаметр опухоли и поражены ли лимфоузлы. Всех опытных животных, где подтвердился диагноз фиброаденома молочной железы (n=10), в зависимости от клинической стадии онкологического процесса распределили в три группы: в первую группу вошли 3 кошки с I стадией заболевания, во вторую (n=2) - со II стадией, в третью (n=4) - с III стадией. После постановки окончательного диагноза животным всех групп было назначено проведение мастэктомии, выбор техники которой был обусловлен. результатами клинического исследования животного, возрастом, общим состоянием пациентов и стадией развития новообразования. Для каждой группы подбирали определенный способ удаления молочной железы. Животным первой группы была проведена локальная мастэктомия, животным второй группы выполнили регионарную мастэктомию, а животным третьей группы - унилатеральную мастэктомию, за исключением одного животного, которому была проведена билатеральная мастэктомия. При проведении операций использовался один и тот же набор инструментов: рукоятка скальпеля с лезвием 22, пинцет хирургический, иглодержатель, ножницы тупоконечные, москитный зажим, изогнутые и прямые гемостатические зажимы в количестве 2 единиц, зажим Кохера, клещи-зажимы и электрокоагулятор-пинцет. Перед проведением операции инструменты, перевязочный материал, марлевые тампоны стерилизовались в озонирующем боксе 10 минут. В операционной перед выполнением операции проводилось кварцевание длительностью 30 минут. Шовный материал, состоящий из нитей «Поликон 4.0» и «PGA» находился в герметичных стерильных упаковках. Хирургическая одежда так же находилась в стерильных упаковках. Перед проведением мастэктомии животные были введены в состояние седации при помощи Медитина 0,2% в дозе 0.1 мл/кг с последующим переходом в наркоз с использованием препаратов Дексдомитор в дозе от 0,1 мл/кг до 0,5 мл/кг и Пропофол 1% в дозе от 2 мг/кг до 4 мг/кг, рассчитанной анестезиологом индивидуально для каждого животного. Операционное поле готовили по способу Филончикова. Наблюдение и клиническое сопровождение животных осуществляли на протяжении двух месяцев после операции. В течение первых 10 дней проводили регулярную санацию операционной раны, обработку антисептическими растворами, в частности раствором Хлоргексидина 0.5%. Всем животным вводили антибиотик амоксигард, нестероидное противовоспалительное средство мелоксивет, опиоидный анальгетик трамвет. Результаты исследований и их обсуждение. По результатам анамнеза, клинического осмотра, цитологического, ультразвукового и рентгенологического исследований животным был поставлен диагноз - фиброаденома молочной железы. Окончательный диагноз в послеоперационный период подтверждался гистологическими исследованиями патологического материала. Частота встречаемости характерных клинических признаков отражена на рисунке 1. Кошкам первой группы, у которых была установлена I стадия онкологического процесса и новообразование не превышало в диаметре 2 см, была проведена локальная мастэктомия, удалена только пораженная молочная железа. Удаление проводилось единым блоком, выполнено иссечение ткани молочной железы вместе с кожей и окружающей подкожной клетчаткой с соблюдением принципов абластики и антибластики, которые направлены на сокращение распространения опухолевых клеток в ране и кровеносном русле. Время проводимых операций составило в среднем 19,67±0,88 минут. Капиллярное кровотечение останавливали при помощи тампонады.

Рис. 1. Клинические признаки, выявляемые у опытных животных Кошкам второй группы, у которых онкологический процесс находился на II стадии развития, была проведена региональная мастэктомия. Пораженную молочную железу удаляли единым блоком с соседними молочными железами. У кошки Анфисы был удален 1 и 2 пакет молочных желез с правой стороны, а также проведена подмышечная лимфоаденоэктомия. У второго животного данной группы был удален 1, 2 и 3 пакет молочных желез, и также подмышечный лимфоузел. Делали окаймляющий разрез и иссекали ткань молочной железы вместе с кожей и окружающей подкожной жировой клетчаткой, содержащей подмышечный лимфоузел с соблюдением принципа зональности. В ходе операции строго придерживались принципов абластики и антибластики. Средняя продолжительность проведения операций составила 21,67±2,03 минуты. Для остановки кровотечения применяли лигирование и электрокоагуляцию кровоточащих сосудов. В заключительном этапе операции рану ушивали узловатыми швами, используя хирургическую полиамидную нить «Поликон 4.0» и «PGA». Рану обрабатывали алюминиевым спреем. Кошкам третьей группы, с установленной III стадией новообразования, провели унилатеральную мастэктомию, за исключением одного животного, которому в виду множественной фиброаденомы выполнили билатеральную мастэктомию. Выполняли окаймляющий разрез, начиная со средней линии живота в направлении от паховой области к подмышечной, затем также с латеральной стороны пакетов молочной железы. У всех кошек с установленной III стадией проводилась лимфоаденоэктомия подмышечного и пахового лимфоузла. Молочная железа удалялась единым блоком (рисунок 2), кровоточащие кровеносные сосуды лигировали и коагулировали. Рану закрывали узловатыми швами при помощи полиамидной хирургической нити (рисунок 3, 4). Средняя продолжительность операции при выполнении унилатеральной мастэктомии составила 28,00±1,53 минуты. Дренажирование ран не проводили.

Рис. 2. Вид операционной раны при унилатеральной мастэктомии: правый ряд молочных желез полностью удален вместе с кожей и подкожной клетчаткой.

Рис. 3. Прерывистые узловатые швы, наложенные на операционную рану у кошки после проведенной унилатеральной мастэктомии

Рис. 4. Вид прерывистого узловатого шва, наложенного на операционную рану у кошки Багиры, после проведенной билатеральной мастэктомии Наблюдение животных, участвовавших в исследовании, происходило в первые 10 дней в стационаре ветеринарной клиники «Зоодоктор». Каждый день измеряли температуру тела утром и вечером, подсчитывали частоту сердечных сокращений и частоту дыхательных циклов, осматривали операционную рану и обрабатывали антисептическими растворами. Животные содержались в одиночном боксе, на пеленке, имели свободный доступ к воде, кормление осуществлялось 3 раза в день. Швы сняли всем животным на 10 день после операции. У всех кошек проводился клинический осмотр на протяжении месяца после проведенной мастэктомии, выздоровлением было принято считать отсутствие метастазов и рецидивов новообразования молочной железы через два месяца после операции. После проведения оперативного удаления пораженных пакетов молочной железы у кошек в течение 3 дней регистрировали небольшое повышение температуры, максимально на 0,5°С, увеличение частоты сердечных сокращений не более, чем на 10 сокращений в минуту, частоты дыхания - не более, чем на 3. Общее состояние всех животных оценивалось от удовлетворительного до хорошего. У животного после проведенной тотальной мастэктомии наблюдалось угнетение и слабость. При осмотре шва у всех кошек он был чистым, без нагноений, регистрировали признаки воспаления по краям раны, кровотечения не было, присутствовала болезненная реакция при выполнении обработки шва (рисунок 5).

Рис. 5. Вид послеоперационного узловатого прерывистого шва у кошки Джины на 3 день после проведения мастэктомии. На 7 день после проведения мастэктомии состояние всех животных расценивалось как удовлетворительное, животные были активными, аппетит сохранен, акт дефекации отмечали у всех животных, диурез сохранен, жажда оценивалась как нормальная. При определении основных физиологических параметров каких-либо отклонений от нормы выявлено не было. При осмотре послеоперационных швов они были чистыми, без кровоподтеков, нагноений, наблюдалась здоровая грануляция розового цвета, признаки воспаления начали затухать, болезненность в сравнении с 3 днем значительно уменьшилась. На 14 день при клиническом осмотре животных их состояние расценивалось от удовлетворительного до хорошего. У всех животных был сохранен диурез, аппетит, наблюдалась дефекация. Швы были сняты на 10 день проведения операции. Послеоперационная рана у всех животных была чистая, без нагноений, кровоподтеков, образовалась здоровая грануляция бледно-розового цвета. Болезненности при пальпации не наблюдалась, признаки воспалительного процесса отсутствовали. Заживление ран происходило по первичному натяжению. К 21 дню все животные проявляли активность, аппетит был хорошим, диурез сохранен, акт дефекации присутствовал, моторика кишечника не нарушена. Основные физиологические показатели находились в пределах допустимых норм. Операционное поле начало зарастать шерстью, шов при осмотре чистый. При пальпации лимфоузлов, за исключением животных, у которых были удалены паховые и подмышечные лимфоузлы с обеих сторон, никаких изменений их размеров, подвижности, болезненности и повышения температуры не выявлено. На 30 день показатели общего состояния всех опытных животных были в пределах физиологической нормы. Формируется рубец со здоровыми грануляциями серого цвета. При пальпации в области молочных желез рецидивов не обнаружено. На 60 день был проведен заключительный осмотр животных, состояние всех животных расценивалось как удовлетворительное. У всех кошек шерсть в области операционного поля значительно выросла. При осмотре у всех пациентов области молочной железы рецидивов новообразования не было обнаружено. Пальпацией лимфоузлов не выявили патологических изменений. Операционная рана у всех животных исследуемой группы была чистой и сухой, без признаков нагноения и воспаления. Заключение. Наиболее эффективным при лечении фиброаденомы молочной железы у кошек является хирургическое удаление новообразования. Причем на ранних стадиях его развития достаточно проведение локальной или регионарной мастэктомии. У животных с 3 стадией патологического процесса рекомендуем проводить унилатеральное или даже билатеральное удаление молочных желез обязательно с иссечением регионарных лимфатических узлов. Список литературы: 1. Бейнс С., Липскомб В., Хатчинсон Т. Основные принципы хирургии собак и кошек. BSAVA: Аквариум. 2020: 384 с. 2. Брюл-Дэй Р., Мейер П. Хирургическая онкология собак и кошек. Аквариум Принт. 2022: 240 с. 3. Варфоламеева Н.Л. Анализ влияния природных и антропогенных факторов на формирование территорий повышенного риска развития онкологических заболеваний мелких домашних животных в городе Улан-Удэ. Ветеринария Кубани. 2017; (5): 21-22. 4. Глазунова Л.А., Ткачева Ю.А. Новообразования у кошек и сравнительная эффективность различных методов их лечения. Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 2013; (3 (22): 45-48. 5. Саенко Н.В., Скрипник В.И. Распространенность и диагностика фиброаденомы молочной железы у кошек. Известия сельскохозяйственной науки Тавриды. 2023; (36 (199): 123-133. 6. Скрипник В.И., Саенко Н.В. Основы оперативной хирургии в практической деятельности врача ветеринарной медицины. 2018: 380 с. 7. Стефан Ж. Онкохирургия мелких животных. 2018: 489 с. 8. Терехов П.Ф. Ветеринарная клиническая онкология. 2019: 204 с. 9. Misdorp W., Romijn A. Feline mammary tumors: a case-control study of hormonal factors. Anticancer Res. 2018; (21): 439-443. 10. Zappulli V. et al. Proposed classification of the feline «complex» mammary tumors as ductal and intraductal papillary mammary tumors. Vet. Pathol. 2013; (50): 1070-1077. Сведения об авторах: Скрипник Виктор Иванович, кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры внутренней патологии животных Института «Агротехно-логическая академия» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 295492, п. Аграрное, Институт «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Ответственный за переписку с редакцией: Саенко Наталья Васильевна, кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры анатомии и физиологии животных Института «Агротехнологиче-ская академия» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 295492, п. Аграрное, Институт «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; тел.: 8-978-7191267; e-mail: nvsaenko@list.ru. Заявленный вклад авторов: Саенко Н.В.: формальный анализ, проведение исследований, валидация результатов, визуализация, написание черновика рукописи. Скрипник В.И.: разработка концепции, курирование данных, проведение исследований, написание рукописи - рецензирование и редактирование. Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

|

| 2011 © Ветеринария Кубани | Разработка сайта - Интернет-Имидж | |

|---|---|---|