|

||||

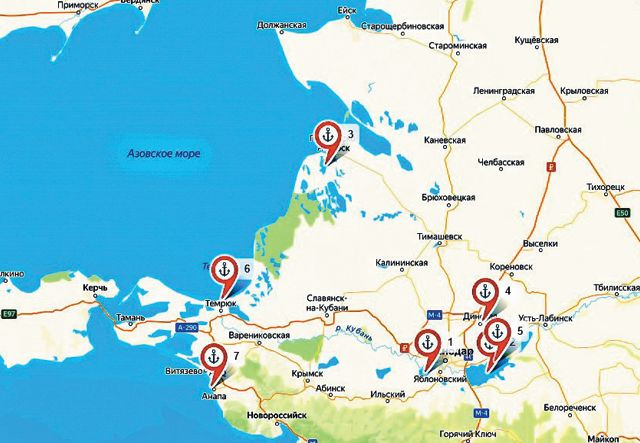

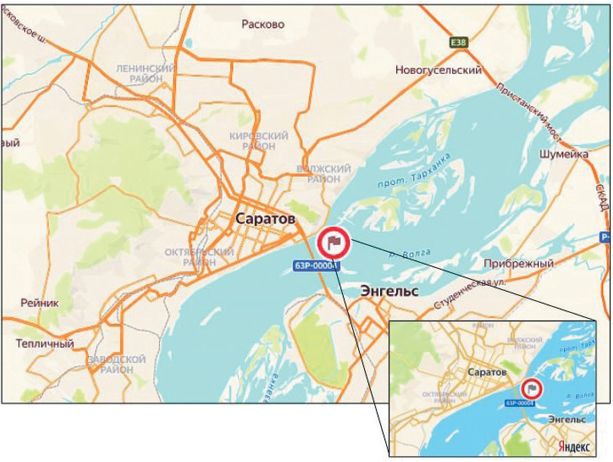

Паразитоценозы рыб водоёмов Азово-Кубанской и Волго-Уральской равнинУДК 576.89 (1-924.72) (1-924.9) Оригинальное эмпирическое исследование Стрелкова О. В., Иваненко А. М. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего Аннотация. Осенью 2023 года паразитологическому исследованию подверглось 11 видов рыб (канальный сомик, обыкновенный судак, обыкновенный окунь, лобан, пиленгас, карп, серебряный карась, линь, обыкновенный лещ, азовско-черноморская тарань, обыкновенная щука). Материал поступал из бассейнов рек Кубани и Волги. К настоящему времени зарегистрировано 7 видов паразитов, представляющих 4 нозологические группы, а именно: Acanthocephales (Pomphorhynchus laevis), Crustacea (Ergasilus sieboldi, Achtheres percarum), Nematoda (Eustrongylides spp.), Trematoda (Ichthyocotylurus erraticus, Tylodelphys clavata, Bucephalus polymorphys). Ключевые слова: паразитофауна, паразит, инвазия, моногенея, трематода, цестода, гельминтофауна, карась, окунь, рыба. Существует ряд абиотических и биотических факторов, которые определяют видовое разнообразие или наоборот «дефицит» состава паразитов в различных водных средах [1]. К биотическим факторам относятся такие аспекты, как физиологическое состояние, рацион, размер хозяина (рыбы), история эволюции организма и т.п. А к факторам неживой природы относятся параметры окружающей среды, такие как размер и тип водоёма, высота над уровнем моря, температура, солёность, содержание кислорода, а также значение водородного показателя (pH) [2, 3]. Известно, что с увеличением возраста и размера рыбы происходит аккумуляция паразитов. Это происходит из-за того, что старшие возрастные группы рыб имеют иммунитет к некоторым заболеваниям, а младшие - по размерам недоступны для некоторых видов паразитов. Поэтому наиболее богатая паразитофау-на наблюдается у половозрелых особей. Отрицательная корреляция может возникнуть в том случае, если происходит изменение характера питания или же происходит формирование надежного приобретения в виде выработанного вторичного (приобретённого) иммунитета [4]. Считается, что многоклеточные паразиты восприимчивы к воздействию окружающей среды и поэтому зачастую, их сообщества рассматриваются как эффективные индикаторы, отражающие изменения, происходящие в том или ином гидробиоценозе. Целью исследования было изучение современной структуры паразитофауны рыб некоторых водоёмов Азово-Кубанской и Волго-Уральской равнины. Материалы и методы исследований. С сентября по декабрь 2023 года методом неполного паразитологического исследования было изучено 67 особей. Материалом послужили 11 видов рыб, принадлежащих к 5 отрядам (табл. 1). Сбор ихтиологического материала производили в 8 водоёмах, 7 из которых располагаются на Азово-Кубанской (рисунок 1) и 1 на Волго-Уральской равнине (рисунок 2).

Рис . 1. Исследованные водоёмы Азово-Кубанской равнины: 1 - Шапсугское водохранилище; 2 - Краснодарское водохранилище; 3 -Ахтарско-Гривенские лиманы; 4 - р. Кочеты; 5 - р. Кубань; 6 - Азовское море; 7 - Чёрное море Таблица 1 Видовой состав и объём выборки исследованных рыб

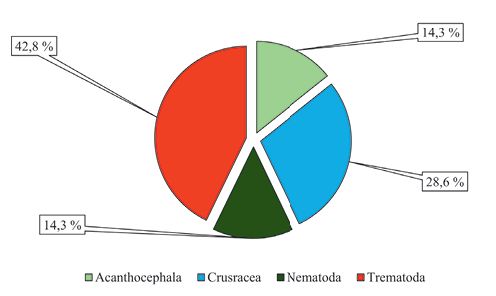

Рис. 2. Исследованный водоём на территории Волго-Уральской равнины (р. Волга) Сбор, фиксацию и камеральную обработку паразитологического материала проводили по общепринятым методикам [5, 6]. Для оценки зараженности рыб паразитами использовали экстенсивность инвазии (ЭИ, %), интенсивность инвазии (ИИ, экз.) и индекс обилия (ИО, экз./рыбу) [11]. Расчет индексов и построение диаграмм осуществляли с помощью программного пакета Microsoft Excel из набора программ Microsoft Office, а также OriginPro 2022. Таксономическую идентификацию найденных паразитов проводили с использованием определителей по соответствующим ключам [7, 8, 9, 10], а также световых микроскопов Микромед MC-2-ZOOM и Levenhuk 400 Т. Результаты исследований и их обсуждение. За период исследований обнаружили 7 видов паразитов, представляющих четыре нозологические группы: Acanthocephales, Crustacea, Nematoda, Trematoda (рисунок 3). Среди изученных 67 экземпляров рыб были инвазированы 19 экземпляров (28,4%).

Рис. 3. Доли распределения паразитов по нозологическим группам Существенная часть (42,8%) выявленных паразитов представлена классом Trematoda. Чуть меньше в патматериале были представлены рачки (Crustacea - 28,6%) (табл. 2). Скребни и круглые черви имели равные доли (по 14,3%). Таблица 2 Нозологические группы паразитов и их представители

Из 11 исследованных видов рыб наиболее разнообразную паразитофауну имели: обыкновенный окунь (Perca fluviatilis LINNAEUS, 1758) (табл. 3), обыкновенный судак (Sander lucioperca LINNAEUS, 1758) (табл. 4), обыкновенный лещ (Abramis brama LINNAEUS, 1758) (табл. 5), канальный сомик (Ictalurus punctatus RAFINESQUE, 1818) (табл. 6) и обыкновенный линь (Tinca tinca LINNAEUS, 1758) (табл. 7). Обследовано 13 особей обыкновенного окуня (Perca fluviatilis), Обработано из которых: Азовское море - 6,0 экз. (паразитов не обнаружено); Ахтарский лиман - 1,0 экз. (Tylodelphys clavata: ИО - 158,0 экз./рыбу, ИИ - 158,0 экз., ЭИ - 100%; Eustrongylides spp.: ИО - 19,0 экз./рыбу, ИИ. - 19,0 экз., ЭИ -100%). Из водоёмов с Волго-Уральской равнины - 6,0 экз. (р. Волга в Саратовской области) - паразитов не выявлено. Таблица 3 Паразитофауна и степень заражённости Perca fluviatilis LINNAEUS, 1758 в Ахтарском лимане

В данном исследовании была проведена оценка локализации метацеркарий трематоды T. clavata и личинок нематоды Eustrongylides spp. в организме речного окуня. Метацеркарии T. clavata были обнаружены в стекловидном теле глаза, в то время как личинки Eustrongylides spp. были инкапсулированы в основном на внутренних органах, относящихся к пищеварительной системе. Исследовано 3 особи обыкновенного судака (Sander lucioperca) из р. Кубань (Bucephalus polymorphys: ИО - 7,0 экз./ рыбу, ИИ - 7,0 экз., ЭИ - 100,0%; Achtheres percarum - ИО 1,0 экз./рыбу, ИИ 1,0 экз., ЭИ 100,0 %). Таблица 4 Паразитофауна и степень заражённости Sander lucioperca LINNAEUS, 1758 в р. Кубань

В данном исследовании мы наблюдали наличие нескольких паразитов из различных классовых групп у обыкновенного судака. Один из них - Bucephalus polymorphys, известный также как буцефал изменчивый. Метацеркарии этой трематоды были обнаружены в кишечной слизи. Второй паразит - Achtheres percarum (веслоногий рачок), принадлежащий к семейству Lernaeopodidae, был прикреплён к жабрам, а именно жаберным лепесткам судака. Нами обследовано 12 особей обыкновенного леща (Abramis brama) из которых: Азовское море - 1 экз. (Tylodelphys clavata: ИО 0,6 экз./рыбу, ИИ 7,0 экз., ЭИ 9,1%); р. Кубань - 11 экз. (Ichthyocotylurus erraticus: ИО 5,0 экз./рыбу, ИИ 5,0 экз., ЭИ 100,0%). Таблица 5 Паразитофауна и степень заражённости Abramis brama LINNAEUS, 1758 в р. Кубань и Азовском море

Род Ichthyocotylurus был представлен наиболее часто встречаемым видом - Ichthyocotylurus erraticus. Метацеркарии трематоды данного вида были выявлены в околосердечной сумке (перикард). Каждая из обнаруженных особей находилась в окружении плотной цисты, что свидетельствует о высокой адаптации и защите этого паразита на ранних стадиях своего развития. Исследовано 12 особей канального сомика (Ictalurus punctatus), из которых: р. Кубань - 9 экз. (Pomphorhynchus laevis: ИО 5,2 экз./рыбу, ИИ 5,2 экз., ЭИ 100,0%); Краснодарское вдхр. - 3 экз. (Pomphorhynchus laevis: ИО 20,0 экз./рыбу, ИИ 30,0 экз., ЭИ 66,6%). Таблица 6 Паразитофауна и степень заражённости Ictalurus punctatus RAFINESQUE, 1818 в р. Кубань и Краснодарском водохранилище

Заражение скребнем Pomphorhynchus laevis происходит при поедании бокоплавов (Gammarus pulex). Этот гельминт является кишечным паразитом. Следовательно, его присутствие фиксировалось прикреплением к органам, а именно к серозным оболочкам кишечника, и другим структурам желудочно-кишечного тракта. Всего обследовано 7 особей обыкновенного линя (Tinca tinca) из Шапсугского водохранилища (Ergasilus sieboldi: ИО 2,2 экз./рыбу, ИИ 16,0 экз., ЭИ 16,0%). Таблица 7 Паразитофауна и степень заражённости Tinca tinca (LINNAEUS, 1758) в Шапсугском водохранилище

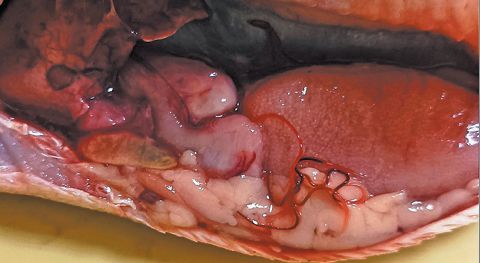

Рачки Ergasilus sieboldi были обнаружены на жаберных лепестках линя, где для прикрепления капеподы использовали два заострённых усика. Стоит отметить, что их жизненный цикл имеет много стадий, но на рыбах паразитируют только взрослые, половозрелые самки. В ходе проведённых исследований было выявлено, что остальные виды рыб (Mugil cephalus LINNAEUS, 1758; Liza haematocheilus JORDAN & SWAIN, 1884; Cyprinus carpio LINNAEUS, 1758; Carassius gibelio BLOCH, 1782; Rutilus heckeli NORDMANN, 1840; Esox lucius LINNAEUS, 1758) не содержали паразитов. На наш взгляд - этот факт является следствием малоре-презентативности исследуемых проб. Тем не менее полное отсутствие паразитов в пробах является положительным явлением и может служить базой для дальнейших исследований и разработки методов контроля паразитозов. Ichthyocotylurus erraticus являются распространёнными трематодами пищеварительного тракта водоплавающих птиц, источником инфекции считается их промежуточный хозяин - рыба. Трематоды I. erraticus считаются менее патогенными, как для дефинитивного хозяина, так и для паратенического, на фоне инфекций, вызванных другими представителями этого рода (рисунок 4).

Рис. 4. Метарцеркарий трематоды Ichthyocotylurus erraticus RUDOLPHI, 1809

Рис. 5. Метарцеркарий трематоды Tylpdelphys clavata von NORDMANN, 1832 Эустронгилидоз - паразитоз птиц-ихтиофагов и пресноводных рыб, также известный в англоязычных странах как Big Red Worm Disease. В жизненном цикле Eustrongylides spp. (рисунок 6) в качестве промежуточных хозяев используются сначала водные олигохеты-кольчатые, а затем рыбы-бентофаги. Наличие крупных красноватых личинок может представлять риск для здоровья потребителя. Считается, что у данного заболевания имеется зоонозный потенциал, схожий с анизакидозом [14].

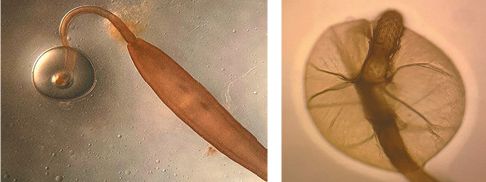

Рис. 6. Личинки нематоды Eustrongylides spp. в брюшной полости речного окуня Некоторые виды копепод (Ergasilus sieboldi) могут ослаблять рыбу-хозяина и негативно влиять на увеличение массы тела, размножение и рост, в то время как другие виды являются достаточно патогенными и вызывают массовую гибель в популяциях заражённых рыб [15]. Изменение численности скребней Pomphorhynchus laevis напрямую связан (рисунок 7) с колебаниями в численности их промежуточного хозяина - Gammarus pulex. Паразит вызывает локальные повреждения кишечной стенки рыб, возникающие в результате проникновения хоботка паразита. Интенсивность инвазии которых варьирует от вида к виду. Стоит заметить, что P. laevis зачастую не сильно влияет на скорость роста хозяина и в редких случаях вызывает прямое смертоносное влияние [17].

Рис. 7. Скребень Pomphorhynchus laevis: а - тело личинки; б - головной конец Как правило рыбы с меньшими размерами заключают в своём перикарде от одной до двух метацеркарий, тогда как в рыбах начиная от 14 см обнаруживается до 40 экз./рыбу [12]. Паразиты, обитающие в глазах рыбы, имеют потенциал влиять на зрительное восприятие. Экспериментально доказано, что метацеркарии трематоды T. clavata (рисунок 5) способны вли-ять на поведение своих хозяев (Perca fluviatilis, Abramis brama). Успех в поиске пищи у заражённых особей снижен в конкуренции с другими, менее поражёнными. Нарушение способности к привычному кормлению, вызванное матацеркариями сильно повышает риск быть съеденными рыбоядными птицами [13]. Achtheres percarum - паразитический веслоногий рачок. Половозрелые самки A. percarum способны прикрепляться к различным структурам: жаберным дугам, языку. Их прикрепление чаще всего приводит к некрозу и гипертрофии эпителия, что зачастую нарушает дыхание рыб во время гипоксии [16]. Заключение. При проведении анализа данных было выявлено, что в водоёмах, принадлежащих к Азово-Кубанской равнине, могут встречаться ихтиопаразиты, относящиеся к 4 классам: Trematoda (RUDOLPHI, 1808), Crustacea (BRUNNICH, 1772), Nematoda (RUDOLPHI, 1808), Acanthocephala (KOELREUTER, 1771). При анализе данных о составе паразитофауны были исследованы 11 видов рыб, большая часть из которых оказалась неин-вазирована: лобан Mugil cephalus, пиленгас Liza haematocheilus, карп Cyprinus carpio, серебряный карась Carassius gibelio, азово-черноморская тарань Rutilus heckeli, щука Esox lucius. Этот факт является следствием малорепрезентативности исследуемых проб. В других исследованных рыбах было зафиксировано наличие заражения паразитами, относящимися к тем или иным классовым группам. Но большая часть была охарактеризована превосходствующим классом - Trematoda (42,8%): метацерка-риями Ichthyocotylurus erraticus, Tylodelphys clavata и Bucephalus polymorphys. Одноразовое и только осеннее обследования рыб не дает ответа о состоянии паразитофауны. Мы считаем необходимым продолжить ихтиопаразитологические исследования в разные сезоны года и охватить больше видов рыб для выяснения эпизоотической ситуации в водоемах. Список литературы: 1. Bauer O. The influence of environmental factors on the reproduction of fish parasite. 1959; (3): 132-141. 2. Chubb J.C. The parasite fauna of British freshwater fish. Aspects of fish parasitology. 1970: 119-144. 3. Poulin R. Macroecological patterns of species richness in parasite assemblages. Basic and Applied Ecology. 2004; (5): 423-434. 4. Iyaji F.O., Etim L., Eyo J.E. Parasite Assemblages in fish hosts. BioResearch. 2009; (7 (2): 561-570. 5. Быховская-Павловская И.Е. Паразитологическое исследование рыб. Методы паразитологических исследований. 1969: 108 с. 6. Баэр С.А. Биология возбудителя описторхоза. 2005: 336 с. 7. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. 1984: 428 с. 8. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. 1987: 583 с. 9. Быховская-Павловская И.Е. [и др.] Определитель паразитов пресноводных рыб СССР. 1962: 772 с. 10. Гаевская А.В. [и др.] Определитель паразитов позвоночных Чёрного и Азовского морей. 1975: 551 с. 11. Бреев К.А. Применение негативного распределения для изучения популяционной экологии паразитов. 1972: 70 с. 12. Pieters W. et al. Fatal Ichthyocotylurus erraticus in Inca Terns (Larosterna inca) in a Zoological Collection. Avian diseases. 2014; (58): 333-336. 13. Vivas, Munoz J.C., Staaks G., Knopf K. The eye fluke Tylodelphys clavata affects prey detection and intraspecific competition of European perch (Perca fluviatilis). Parasitol Res. 2017; (116): 2561-2567. 14. Agnetti F. Studio sull’infestazione da Eustrongylides sp. (Nematoda: Dioctophymatidae) nei pesci lacustri: risultati della ricerca corrente izsum. Sanita Pubblica Veterinaria. 2019; (114): 1581-1582. 15. Hewitt G.C. Two species of Caligus (Copepoda: Caligidae) from Australian water, with a description of some developmental stages. Pacific Science. 1971; (25): 145-164. 16. Piasecki W., Kul§minska E. Developmental stages of Achtheres percarum (Crustacea: Copepoda), parasitic on European perch, Perca fluviatilis (Actinopterygii: Perciformes). Acta Ichthyologica et Piscatoria. 2007; (37 (2): 28-117. 17. Hine P.M., Kennedy C.R. Observations on the distribution, specificity and pathogenicity of the acanthocephalan Pomphorhynchus laevis (Muller). Journal of Fish Biology. 1974; (6): 521-535. Сведения об авторах: Иваненко Александр Михайлович, старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; 350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. Ответственный за переписку с редакцией: Стрелкова Ольга Витальевна, магистрант биологического факультета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; 350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149; e-mail: olgastrelkova51@gmail.com. Заявленный вклад авторов: Стрелкова О.В.: формальный анализ, проведение исследования, валидация результатов, визуализация, написание черновика рукописи. Иваненко А.М.: разработка концепции, курирование данных, научное руководство, предоставление ресурсов, написание рукописи - редактирование. Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2011 © Ветеринария Кубани | Разработка сайта - Интернет-Имидж | |

|---|---|---|