|

||||

Адаптивные возможности крупного рогатого скота разных породУДК 619:636:57.082.261 Оригинальное эмпирическое исследование Порываева А.П., Исаева А.Г., Красноперов А.С., Кривоногова А.С., Буркат Н.В., Романова А.С. Федеральное государственное Аннотация. Выполнен сравнительный анализ уровня физиологической адаптации к условиям промышленного содержания крупного рогатого скота пяти пород: голштинской и аборигенных (тагильской, сычевской, истобенской, суксунской). Установлено, что основные показатели гемограммы - концентрация клеток (эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов) в крови у данных животных находятся в пределах физиологической нормы вида, но при этом отмечается сужение диапазона референтных значений у каждой породы. Наиболее выраженные изменения регистрировали у коров суксунской породы: эритроциты - 6,05-6,79х1012/л: тромбоциты - 131-255х109/л; лейкоциты - 7,2-10,3х109/л. Смещение баланса соотношения субпопуляций клеток лейкоцитарной фракции диагностировали у особей сычевской породы - 1,2:1; истобенской -1,6:1 и суксунской породы - 1,3:1. В обследованных популяциях коров разных пород доля особей с нормоэргическим состоянием иммунитета составляла от 83,6% до 94,7%. Нарушения в иммунной системе (иммуносупрессивные состояния и аутоиммунные заболевания) у коров аборигенных пород диагностировали от 5,3% до 14,2%; а у голштинской породы - в 16,4% случаев. У коров, вне зависимости от породы, регистрировали превалирование клеточного звена иммунитета - у 20-22% обследованного поголовья; гуморального звена иммунитета - менее чем у 10%. Баланс иммунологических реакций и физиологическую иммунореактивность у коров диагностировали в 95-96% случаев. Ключевые слова: крупный рогатый скот, тагильская порода, суксунская порода, сычевская порода, истобенская порода, голштинская порода, физиологическая адаптация, иммунореактивность, лейкоцитарные индексы. Породы крупного рогатого скота с точки зрения сельскохозяйственной экологии представляют собой созданные деятельностью человека искусственные биоценозы. В экологической, зооинженерной, ветеринарной науке и практике более 40 лет используется термин «ферменный биогеоценоз» (Уразаев Н.А. с соавт., 1978). «...Ферменный биогеоценоз — это природно-техническая система, состоящая из сельскохозяйственных животных и среды их обитания в форме скотного двора, животноводческой фермы или промышленного комплекса» [14, 16]. Данные искусственные биогеоценозы, в отличии от естественных, характеризуются незначительными адаптивными возможностями, что обусловлено низкой экологической валентностью живых организмов, входящих в их состав. Главной целью ферменного биогеоценоза является получение как можно большего количества высококачественной животноводческой продукции при сохранении здоровья и высокой плодовитости поголовья крупного рогатого скота. Поэтому вопросы, касающиеся адаптивного потенциала продуктивных животных и их популяционного здоровья, остаются актуальными для ветеринарной науки и практики [4, 5, 11]. Адаптационная пластичность у крупного рогатого скота главным образом зависит от состояния его иммунной системы, которое напрямую связано с породными, индивидуальными и конституциональными особенностями животных [1, 3, 15, 17]. Наиболее информативными показателями, позволяющими судить о степени адаптации организма к условиям промышленного содержания и интенсивности этих процессов, являются показатели крови. Так, с одной стороны, состав крови отличается относительным постоянством, что обеспечивает сохранение видовых, породных и индивидуальных особенностей животных. С другой стороны, состав крови довольно лабилен, и как внутренняя среда для органов и тканей тела, первой «отражает» происходящие изменения [2, 6, 7, 8, 18]. В настоящее время при интенсивном поглотительном скрещивании голштинской породы с аборигенными, произошло утрачивание ценных физиологических признаков, связанных с высокой адаптационной пластичностью к региональным биоце-нотическим и климатическим особенностям. В результате крупный рогатый скот, имеющий высокую долю кровности по голштинской породе, отличается склонностью к развитию иммунных и метаболических нарушений, низкой стрессоустойчивостью и фертильностью, что в совокупности оказывает влияние на снижение сроков продуктивного долголетия. Цель исследования: дать характеристику иммунореактивности организма коров разных пород в условиях промышленного содержания. Материалы и методы исследований. Выполнен сравнительный анализ уровня физиологической адаптации к условиям промышленного содержания крупного рогатого скота пяти пород: голштинская (n=85); тагильская (n=94); сычевская (n=91); истобенская (n=62); суксунская (n=78). Размер выборок изучаемых животных обусловлен критическим статусом исчезновения коров аборигенных пород. Анализ периферической крови выполняли на автоматическом гематологическом анализаторе AbacusJuniorVet (Diatron, Австрия) с применением стандартных наборов реактивов фирмы «Diatron» (Австрия); лейкоцитарную формулу подсчитывали по общепринятой методике с использованием микроскопа Micros МСХ 100 (Австрия). Исследовано 410 биопроб крови. Для характеристики состояния иммунной системы организма коров использовали «лейкоцитарные индексы» [13]. Лейкоцитарный индекс интоксикации в модификации Б.А. Рейса (ЛИИр)

Обозначения здесь и далее: н. - нейтрофилы: с. - сегментоядерные; п. - палочкоядерные; ю. - юные; мон. - моноциты; лимф. - лимфоциты; э. - эозинофилы; б. - базофилы (все - в %). Референтный показатель ЛИИр 0,62 - 2,10 у.е. от 2,7 до 3,7±0,67 у.е. - легкая степень эндогенной интоксикации; от 3,6 до 4,8±0,53 у.е. - средняя степень; от 5,8 до 8,5±1,41 у.е. - тяжелая степень; свыше 8,6 у.е. - крайне тяжелая степень эндогенной интоксикации. Индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК)

Референтный показатель ИСЛК 0,93 - 1,07 у.е. до 1,53 - 1,60 у.е. - физиологическая иммунореактивность; > 2,12 у.е. - патологическая иммунореактивность. Лимфоцитарный индекс (ЛИ)

Референтный показатель ЛИ 1,01 - 1,70 у.е. 0,47 - 0,84 у.е. - в иммунологических реакциях преобладает клеточное звено иммунитета; 1,98 - 2,30 у.е. - в иммунологических реакциях преобладает гуморальное звено иммунитета Лейкоцитарно-Т-лимфоцитарный индекс (ЛТИ)

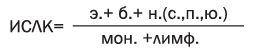

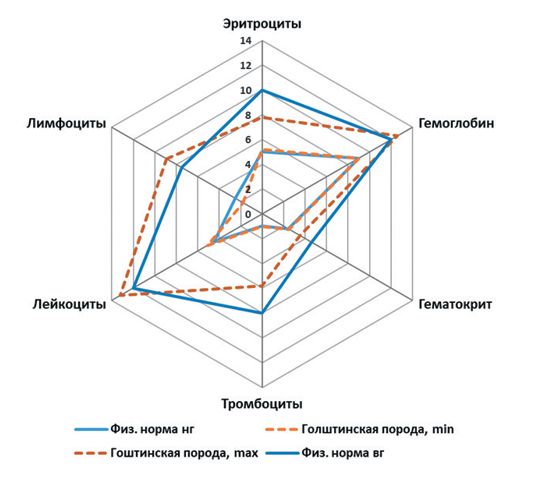

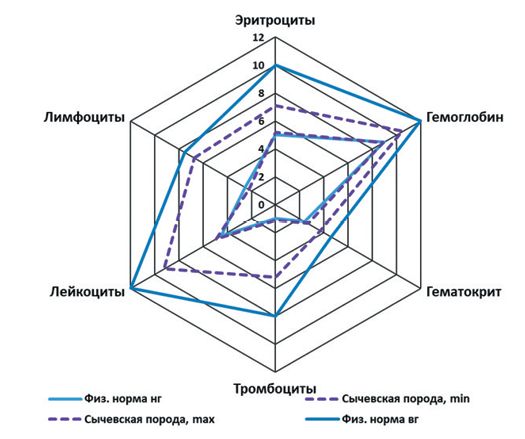

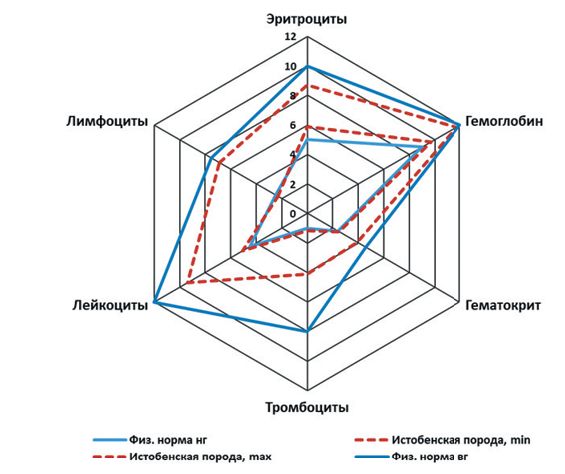

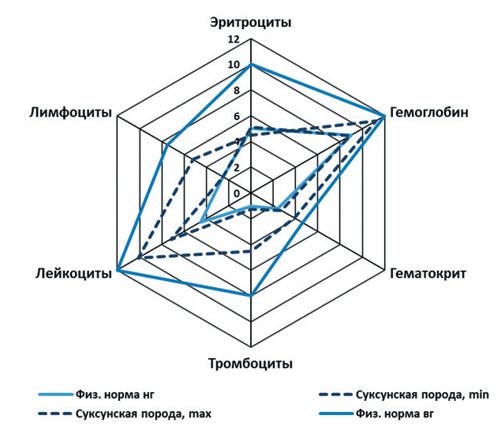

4 - 8 у.е. - нормоэргическое состояние; 3,8 - 2,5 у.е. - иммунодефицитное состояние легкая степень; 2,48 - 1,5 у.е. - иммунодефицитное состояние средняя степень; > 1,48 - иммунодефицитное состояние тяжёлая степень; 8,3 - 10 у.е. - аутоиммунное состояние легкая степень; 10,2 - 12 у.е. - аутоиммунное состояние средняя степень; > 12,5 у.е. - аутоиммунное состояние тяжёлая степень. Для обработки полученных данных использовали программу Microsoft Excel, входящую в пакет программ Microsoft Office Pro (2019 г). Результаты исследований и их обсуждение. Сравнительный анализ результатов гематологических исследований биопроб от обследованного крупного рогатого скота пяти пород показал, что основные показатели форменных элементов крови (эритроциты 1012/л; тромбоциты 1011/л, лейкоциты 109/л. субпопуляция лейкоцитов - лимфоциты 109/л), концентрация гемоглобина (-10 г/л), уровень гематокрита (-10%) у данных животных находятся в пределах интервалов физиологической нормы для вида (рисунок 1, 2, 3, 4, 5).

Рис. 1. Гемограмма коров голштинской породы (n=85)

Рис. 2. Гемограмма коров тагильской породы (n=94)

Рис. 3. Гемограмма коров сычевской породы (n=91)

Рис. 4. Гемограмма коров истобенской породы (n=62)

Рис. 5. Гемограмма коров суксунской породы (n=78) У всех обследованных коров наблюдали сужение интервалов основных показателей гемограммы. Наиболее выраженные изменения регистрировали у коров суксунской породы (табл. 1). Таблица 1 Гематологические показатели у обследованных коров разных пород (min и max значения гемограммы)

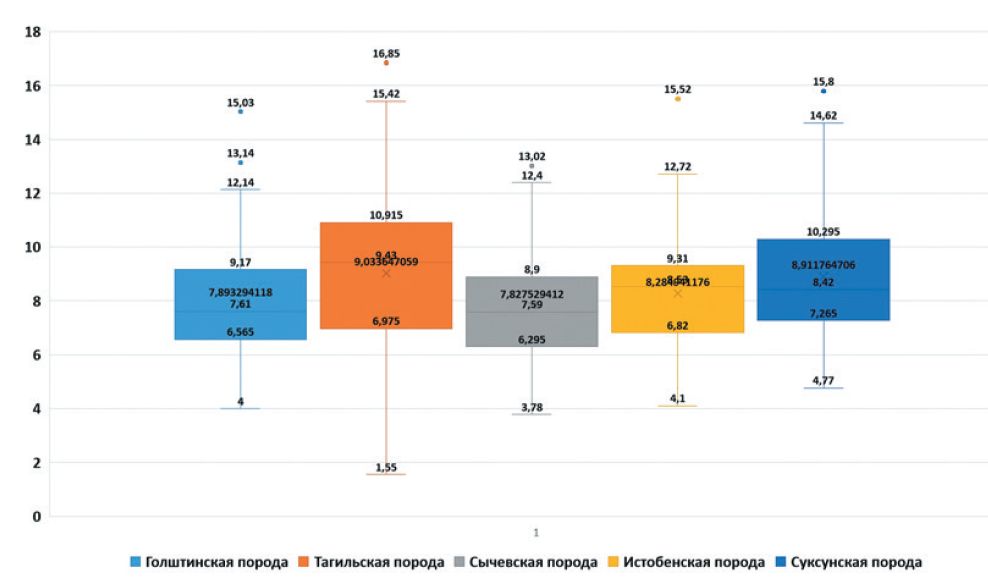

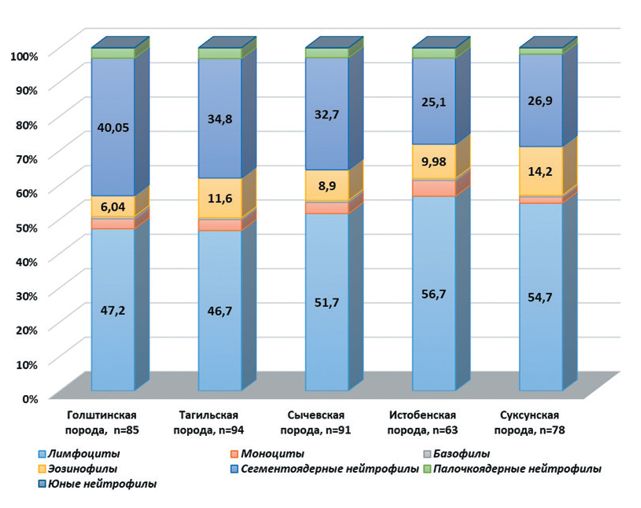

При статистическом анализе данных по основным показателям гемограммы было показано, что у 75-82% животных, входящих в разные породные группы, эти интервалы значительно меньше физиологической нормы. В качестве примера на рисунке 6 представлены результаты анализа лейкоцитарной фракции крови обследованных животных. Так, у коров голштинской породы данный интервал составлял 6,5-9,17х109/л; тагильской -6,9-10,9х109/л; сычевской - 6,2-8,9х109/л; истобенской -6,8-9,3х109/л; суксунской - 7,2-10,3х109/л. Аналогичное сужение интервала отмечали для фракции эритроцитов и фракции тромбоцитов. У коров голштинской породы данные интервалы находились в диапазоне 6,18-7,02х1012/л и 263-398х109/л соответственно; тагильской - 6,21-6,9х1012/л и 144-361х109/л; сычевской - 6,09-6,96х1012/л и 168-341х109/л; истобенской - 6,55-7,62х1012/л и 101-307х109/л; суксунской- 6,05-6,79х1012/л и 131-255х109/л.

Рис. 6. Концентрация лейкоцитов (х109/л) в крови коров разных пород Расширенный анализ структурного состава лейкоцитарной фракции крови коров показал, что соотношение относительного количества субпопуляций агранулоцитов (лимфоциты + моноциты) к субпопуляциям гранулоцитов (нейтрофилы + эозинофилы + базофилы) только у животных голштинской и тагильской пород составляло «1:1» - 50,07% агранулоцитов/49,93% гранулоцитов и 49,87% агранулоцитов/50,13% гранулоцитов соответственно. У коров сычевской породы соотношение данных субпопуляций было 1,2:1 (54,92% агранулоцитов/45,08% гранулоцитов); исто-бенской - 1,6:1 (61,3% агранулоцитов/38,7% гранулоцитов); суксунской - 1,3:1 (56,47% агранулоцитов/43,53% гранулоцитов) —рисунок 7.

Рис. 7. Субпопуляции клеток лейкоцитарной фракции крови у коров разных пород Как известно, смещение баланса соотношения субпопуляций клеток лейкоцитарной фракции может свидетельствовать как о нарушениях в иммунной системе, так и являться особенностью адаптационных реакций организма [2, 6, 9, 10, 16]. В нашем исследовании для характеристики смещения баланса субпопуляций лейкоцитов и определения его роли в физиологической адаптации организма коров были использованы «лейкоцитарные индексы». Анализ данных ЛТИ (лейкоцитарно - Т-лимфоцитарный индекс), который свидетельствует о нарушениях и патологиях в иммунной системе организма, показал, что в популяциях крупного рогатого скота разных пород доля особей с нормоэргическим состоянием иммунитета составляла от 83,6% до 94,7%. Необходимо отметить, что в обследованных популяциях у животных отсутствовали иммунодефицитные состояния. Наибольшую долю коров с иммуносупрессией легкой и средней степени регистрировали в популяции сычевской породы - 8,7%, наименьшую в популяции суксунской породы - 2,6%. Аутоиммунные заболевания диагностировали от 2,1% случаев (тагильская порода) до 8,2% случаев (голштинская порода) — (табл. 2). Таблица 2 Показатели состояния иммунной системы у обследованных коров разных пород по ЛТИ (в %)

Иммунореактивность организма, как один из качественных показателей физиологической адаптации, исследовали только у коров с нормоэргическим состоянием: голштинская порода, n=71; тагильская порода, n=89; сычевская порода, n=78; исто-бенская порода, n=57; суксунская порода, n=72. Для исключения из групп обследования животных со скрытыми воспалительными процессами производили расчет ЛИИр (лейкоцитарный индекс интоксикации, модификация Б.А. Рейса) индивидуально для каждой особи (табл. 3). Из данных, представленных в таблице 3, видно, что в обследованных группах признаки интоксикации отсутствовали у 87-89% особей. Однако необходимо отметить, что «пограничное состояние» и «легкая степень интоксикации» у коров может наблюдаться по ряду физиологических причин, таких как, например, изменения уровня гормонов полового цикла, стельность свыше 3 месяцев и/или технологический стресс [3, 12, 15, 16]. С учётом данных замечаний животные могут быть включены в группы обследования по оценке иммунореактивности. Доля особей со «средней степенью интоксикации» не превышала 5%. У коров сычевской и истобенской пород данное клиническое состояние не зарегистрировано. Результаты исследования иммунореактивности организма у обследованных коров разных пород представлены в таблице 4. У коров, вне зависимости от породы, регистрировали превалирование клеточного звена иммунитета приблизительно у 1/5 части особей от обследованного поголовья. Доля особей с превалированием гуморального звена иммунитета составляла менее 10%. Баланс иммунологических реакций и физиологическую иммунореактивность у коров диагностировали в 95- 96% случаев. Однако необходимо отметить, что только в обследованной популяции коров голштинской породы доля особей с патологической иммунореактивностью составляла 4,5%. Доля особей с данной патологией в других обследованных популяциях была в 2 раза ниже. Заключение. Результаты выполненных исследований показали, что у всех обследованных коров наблюдается тенденция к изменению интервалов видовых физиологических показателей гемограммы (содержание в крови эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, концентрации гемоглобина, показателей гематокрита). Наиболее выраженные изменения данных интервалов регистрировали у коров суксунской породы. Смещение лейкоцитарной формулы влево зарегистрировано у животных сычевской породы - соотношение «агранулоциты/ гранулоциты» 1,2:1; у коров истобенской породы - 1,6:1; у животных суксунской породы - 1,3:1. Нарушения в иммунной системе (иммуносупрессивные состояния и аутоиммунные заболевания) диагностировали у коров тагильской породы - в 5,3% случаев, суксунской породы -в 7,7%; истобенской породы - в 8,0%; сычевской породы - в 14,2%. У коров голштинской породы данные нарушения отмечали в 16,4% случаев. Физиологическое состояние иммунореактивности организма коров установлено на уровне: 76,5% - у голштинской породы; 83,5% - сычевской; 88,5% - суксунской; 90,3% - истобенской; 91,5% - тагильской породы. Таблица 3 Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИр) у обследованных коров разных пород

Таблица 4 Характеристика иммунореактивности организма у обследованных коров разных пород

ЛИ ^ кзи1 – превалирование клеточного звена иммунитета Анализ полученных данных позволяет утверждать, что сужение интервалов видовых физиологических показателей гемограммы у коров аборигенных пород (истобенской, сычевской, суксунской, тагильской) представляет собой особенность физиологии данных популяций, которая обеспечивает высокий уровень адаптации (8391%) поголовья к условиям промышленного содержания. Благодарность. Авторы выражают благодарность главному специалисту Управления сельского хозяйства и предпринимательства Октябрьского городского округа Пермского края В.М. Абса-ликову, генеральному директору ООО «Суксунское» Пестрикову С.А., директору ООО «Суксунское» Суетиной Н.П., генеральному директору АО «Кировское» по племенной работе» Белявину Н.А., начальнику отдела по племенной работе АО «Кировское» по племенной работе» Мокеровой Е.А., заместителю генерального директора АО «Смоленское» по племенной работе Герасимовой Ю.С. за содействие в проведении научных исследований. Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда на изучение ассоциаций молекулярно-генетических маркеров с ценными физиологическими признаками сельскохозяйственных животных с целью направленной селекции для повышения адаптационного потенциала и долголетия (проект № 22-16-00021). Список литературы: 1. Басонов О.А., Кулаткова А.С. Взаимосвязь экстерьерных и интерьерных показателей с молочной продуктивностью коров голштинской породы. Нива Поволжья. 2023; (2 (66): 2001. 2. Гаркави Л.Х., Толмачев Г.Н., Михайлов Н.Ю. Адаптационные реакции и уровни реактивности как эффективные диагностические показатели донозологических состояний. Вестник Южного научного центра. 2007; (3 (1): 61-66. 3. Гуляева А.Я., Колодежный И.В. Продуктивность и резистентность коров западносибирского типа. Вестник КрасГАУ. 2008; (1): 138-141. 4. Еременко В.И., Скобелев В.С., Штукин В.Г. Естественная резистентность телочек голштинизированной красно-пестрой породы до 12-месячного возраста. Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2023; (2): 92-95. 5. Ершов Р.О., Карамаева А.С., Бакаева Л.Н., Карамаев С. Гематологические особенности у коров самарского типа черно-пестрой породы с разным генотипом по каппа-казеину. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2024; (2 (7): 41-52. 6. Жуков А.П., Шарафутдинова Е.Б., Датский А.П., Жамбулов М.М. Возрастные изменения интегральных гематологических индексов у крупного рогатого скота. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016; (4 (60): 213-216. 7. Зиновьева С.А., Маркин С.С., Кладиев А.А. Использование гематологических индексов для оценки реакции лошадей на шумовое воздействие. Современные технологии: актуальные вопросы теории и практики: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. 2022: 60-63. 8. Малков С.В., Красноперов А.С., Опарина О.Ю. Информативность и значимость лейкоцитарных индексов в период теплового стресса у кур. Ветеринария Кубани. 2023; (1): 22-25. 9. Крячко О.В., Будник А.О. Влияние технологического стресса на иммунологическую реактивность поросят. Международный вестник ветеринарии. 2020; (2): 155-161. 10. Маркин С.С., Зиновьева С.А., Козлов С.А. Использование интегральных лейкоцитарных индексов для характеристики влияния соревновательных нагрузок на организм молодых упряжных лошадей. Иппология и ветеринария. 2021; (2 (40): 29-36. 11. Негматов Х.М., Газеев И.Р., Губайдуллин Н.М., Бакаева Л.Н. Показатели естественной резистентности чистопородных бычков калмыцкой, мандолонгской пород и их помесей. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2024; (2 (7): 91-100. 12. Скориков В.Н., Михалёв В.И., Моргунова В.И., Климентьева И.Ф. Геоморфологический и биохимический профиль беременных коров с риском развития послеродового эндометрита. Ветеринарный фармакологический вестник. 2018; (2 (3): 102-107. 13. Сперанский И.И., Самойленко Г.Е., Лобачева М.В. Общий анализ крови - все ли его возможности исчерпаны? Интегральные индексы интоксикации как критерии оценки тяжести течения эндогенной интоксикации, ее осложнений и эффективности проводимого лечения. Острые и неотложные состояния в практике врача. 2009; (6 (19): 3. 14. Уразаев Н.А., Вакулин А.А., Никитин Н.И. Сельскохозяйственная экология. Колос. 2000: 304 с. 15. Шевхужеев А.Ф., Смакуев Д.Р., Меремшаова Э.А. Продуктивность и гематологические показатели крови коров симментальской породы австрийской селекции различных внутрипородных типов. Фундаментальные исследования. 2014; (9): 602-605. 16. Шкуратова И.А., Донник И.М., Трапезников А.В. [и др.] Методология экологического мониторинга аграрных предприятий в зоне Урала. Аграрный вестник Урала. 2012; (2 (94): 60-64. 17. Шкуратова И.А., Ряпосова М.В., Соколова О.В. [и др.] Патогенетические аспекты развития иммунодефицитных состояний крупного рогатого скота в индустриальных территориях. Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии. 2018; (4): 255-258. 18. L. Roland, M. Drillich, M. Iwersen. Hematology as a diagnostic tool in bovine medicine. J. Vet. Diagn. Invest. 2014; (26 (5): 592-598. Сведения об авторах: Порываева Антонина Павловна, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории вирусных инфекций ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»; 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а; e-mail: app1709@inbox.ru. Красноперов Александр Сергеевич, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»; 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а; тел.: 8-343-2572044; e-mail: marafon.86@list.ru. Кривоногова Анна Сергеевна, доктор биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»; 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а; тел.: 8-343-2572044; e-mail: tel-89826512934@yandex.ru. Буркат Нелли Всеволодовна, аспирант ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»; 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а; тел.: 8-343-2572044; e-mail: shetti@bk.ru. Романова Алиса Сергеевна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»; 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а; тел.: 8-343-2572044; e-mail: alisic_kolotova@mail.ru. Ответственный за переписку с редакцией: Исаева Альбина Геннадьевна, доктор биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»; 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а; тел.: 8-343-2572044; e-mail: isaeva.05@bk.ru. Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2011 © Ветеринария Кубани | Разработка сайта - Интернет-Имидж | |

|---|---|---|