УДК 591.111.1:616-07

DOI 10.33861/2071-8020-2025-1-16-18

Оригинальное эмпирическое исследование

Кулаченко И. В., Масалыкина Я. П. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина», Белгородская область, п. Майский

Аннотация. В статье представлены материалы исследований резервной щелочности крови высокопродуктивных молочных коров черно-пестрой породы в начале лактации. Из 27-и исследуемых коров величина резервной щелочности соответствовала физиологической норме только у четырех коров (14,81%), составляя в среднем 22,15 ммоль/л. У двух коров (7,41%) отметили повышение резервной щелочности до 29,45 ммоль/л (максимальная физиологическая норма 27 ммоль/л), что указывало на сдвиг резервной щелочности крови в щелочную сторону и развитие алкалоза. У двадцати одной коровы (77,78%) резервная щелочность низкая (колебания от 12,48 до 18,14 ммоль/л) при минимальном значении нормы 19,0 ммоль/л. Такое состояние резервной щелочности соответствовало наличию у коров выраженного ацидоза и имеет важное диагностическое значение. Показано, что в наибольшей мере на состояние здоровья исследуемого поголовья коров промышленного молочного комплекса оказывает влияние ацидотическое состояние крови, которое является важной причиной официально зарегистрированных в хозяйстве случаев выбраковки коров, наличия абортов и мертворождений, а также распространенных болезней органов воспроизводства.

Ключевые слова: коровы, лактация, резервная щелочность, диагностическое значение, ацидоз, алкалоз.

Дальнейшее развитие молочного скотоводства с внедрением инновационных технологий требует анализа тенденций и перспектив его развития с учетом совершенствования организации ветеринарного обслуживания отрасли квалифицированными кадрами, использования новых противоэпизоо-тических и других ветеринарных мероприятий, обеспечивающих здоровье высокопродуктивных молочных коров. Ветеринарии сегодня принадлежит важная роль в решении таких проблем отрасли как прогрессирующее снижение долголетия коров, увеличивающееся количество метаболических заболеваний, нарушение воспроизводительной функции с высокой яловостью, низким выходом и качеством получаемого приплода, неполная реализация генетического потенциала молочной продуктивности [5, 6]. Актуальность и практическое значение имеет диспансеризация поголовья с обязательным проведением биохимических исследований крови, обеспечивающих возможность контролировать изменения химического состава крови, составлять объективное представление о состоянии обмена веществ, функциональной деятельности внутренних органов, корректировать обмен веществ, грамотно и эффективно проводить диагностику раз-личных заболеваний на ранней стадии их развития [4, 11, 12].

Крови принадлежит важная физиологическая роль в обеспечении питания и дыхания всех органов и тканей, снабжении их необходимыми ферментами, гормонами, медиаторами и другими гуморальными веществами, без которых нормальное

функционирование организма невозможно. У здоровых коров при нормальных физиологических условиях существует постоянство химико-морфологического состава и физико-химических свойств крови. При воздействии различных физиологических и, в особенности патологических факторов, кроветворные органы чувствительно реагируют изменением картины крови. Поэтому исследования крови являются актуальными и имеют большое диагностическое значение [1, 3, 6]. Современные ветеринарные лаборатории оснащены автоматическими ветеринарными биохимическими анализаторами, позволяющими в течение короткого времени (10 минут) получать широкий спектр данных (17 показателей), характеризующим состояние обмена веществ. Каждый из определяемых показателей имеет свое определенное диагностическое значение. О значении для оценки здоровья коров биохимических исследований крови можно проследить на примере одного из них - резервной щелочности. Резервная щелочность - это запас щелочных солей слабых кислот, который способен нейтрализовать поступающие в кровь кислые продукты. Ее определение актуально и проводится для выяснения изменения кислотно-щелочного равновесия организма и имеет большое значение для ранней патологической диагностики и прогноза при ряде заболеваний у высокопродуктивных коров в первый период лактации [7, 8]. Она считается одним из важных параметров, характеризующим уровень нормального пищеварения у крупного рогатого скота. Снижение резервной щелочности крови свидетельствует о сдвиге кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза, повышение - алкалоза.

Цель исследований состояла в анализе результатов определения резервной щелочности крови коров в первый период лактации и их диагностического значения.

В задачу исследований входило обратить внимание ветеринарных специалистов на необходимость проведения тщательного анализа результатов определения резервной щелочности, привести пример методологического подхода к анализу результатов, доступный для выполнения в производственных условиях; указать на их диагностическую значимость.

Материал и методы исследования. Материалом для проведения исследований служили данные экспертизы лабораторных биохимических исследований крови 27-и высокопродуктивных молочных коров черно-пестрой породы американской селекции при осенней диспансеризации поголовья одного из промышленных комплексов Белгородской области. С учетом правил проведения диспансеризации в молочном скотоводстве кровь была отобрана в хозяйстве у коров с учетом срока лактации (3-й месяц) и возраста отела (3-й отел) при одинаковых условиях кормления и содержания. Исследования крови проводились аккредитованной межрайонной ветеринарной лаборатории. В крови определяли резервную щелочность общепринятым в лаборатории методом. При интерпретации полученных результатов использовали методологический подход, доступный для выполнения ветеринарными специалистами в производственных условиях. Данные по резервной щелочности по каждой корове сравнивали с оптимальными значениями физиологической нормы, указанными в экспертизе проводившей исследования лабораторией. Отмечали патологические изменения резервной щелочности, их характер, степень развития, удельный вес, диагностическую значимость.

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам проведенного анализа отметили наличие превышение максимальной физиологической нормы резервной щелочности на 3,8 ммоль/л у двух коров, что составило 7,41 % от общего количества исследованных (таблица 1).

Таблица 1 Полноценность белков мяса индеек

| Показатели | Кол-во коров, гол | Резервная щелочность, ммоль/л (M±m) | Резервная щелочность, ммоль/л (min-maх) | % от общего количества исследованных | Диагноз |

|---|---|---|---|---|---|

| Выше физиологической нормы | 2 | 29,45 | 29,45 | 7,41 | алкалоз |

| Физиологическая норма | 4 | 22,15±3,65 | 20,02-27,59 | 14,81 | норма здоровые коровы |

| Ниже физиологической нормы, | 21 | 14,52±1,99 | 12,48-18,14 | 77,78 | ацидоз |

| в т.ч. умеренное снижение | 14 | 15,45±1,24 | 14,34-18,14 | 51,85 | легкий ацидоз |

| в т.ч. значительное низкое | 7 | 12,18±0,0 | 12,18 | 25,93 | выраженный ацидоз |

Примечание: референсные значения резервной щелочности, указанные лабораторией, проводившей исследования, 19-27 ммоль/л

Это подтверждало наличие у коров сдвига резервной щелочности крови в щелочную сторону (рН выше 7,3) с дальнейшим развитием алкалоза. Считают, что алкалоз распространен на фермах, где животноводы чрезмерно насыщают рацион коров белком с целью повысить удои. Алкалоз опасен для коров с частыми случаями развития эндометритов, маститов и заболеваний суставов. У стельных коров при алкалозе миграция гнилостной микрофлоры может привести к плацентиту, аборту или гибели плода.

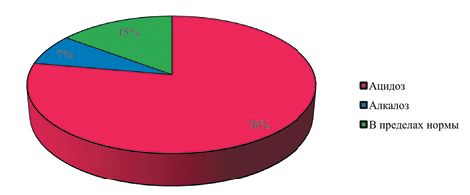

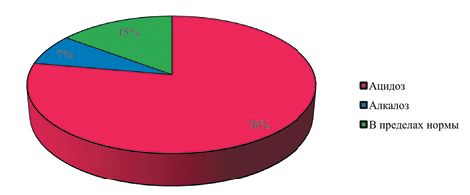

Физиологически нормальная величина резервной щелочности установлена лишь у четырех из 27 исследованных коров (14, 81 %), средние значения которой составили соответственно 22,15 ммоль/л при норме 19-27 ммоль/л. Это является одним из важных параметров, от которого зависит нормальное пищеварение у коров. Особую озабоченность ветеринарные специалисты должны проявить, обратив внимание на то, что у 21-й (77,78 %) из 27-и исследуемых коров величина щелочного резерва ниже минимальных значений физиологической нормы и составила в среднем 14,52 ммоль/л, что характерно для ацидоза. Снижение резервной щелочности в первый период лактации у коров отмечали и другие ученые [12]. Удельный вес изменения резервной щелочности у коров для наглядности приведен нами на рисунке 1.

Рис. 1. Удельный вес изменений резервной щелочности у коров

Развивающийся ацидоз опасен тяжелыми многочисленными последствиями [2]. У коров нарушается пищеварение по причине чрезмерного производства соляной кислоты в желудочном соке, которая изменяет pH пищеварительной системы на более кислый. Соляная кислота необходима для переваривания пищи, но ее избыток вызывает повреждение слизистой, которая в норме нейтрализует действие этой кислоты, но при ее повреждении она не выполняет свои функции. Происходит хроническое воспаление слизистой ткани рубца, атрофия ворсинок рубца, попадание токсинов в кровоток, появление болей в животе, расстройства в работе желудочно-кишечного тракта и ежедневном изменении консистенции кала. Коровы теряют упитанность, их шерсть становится тусклой и взъерошенной, молочная продуктивность падает, снижается качество и товарность молока. В связи с этим считают, что определить ацидоз можно и по соотношению процента жира молока к проценту белка молока. Результаты в диапазоне от 1,0-1,25 - это ацидоз, 1,36-1,5 - кетоз (норма 1,26-1,35). В этой связи совершенствуются и методы диагностики ацидоза [10].

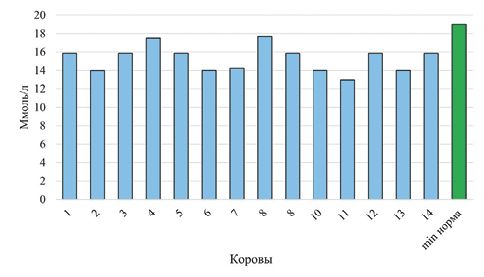

Рис. 2. Индивидуальные особенности умеренного снижения резервной щелочности у коров

Отметили, что для 14 коров из 21 характерно пока умеренное снижение резервной щелочности (14,34-18,14 ммоль/л) (рисунок 2), а для семи коров - выраженно низкое (12,48 ммоль/л). Оно связано с разной степенью накопления кислоты или истощением щелочных резервов в крови и тканях тела коров и характеризуется увеличенной концентрацией водородных ионов, что отражается уменьшением рубцового pH к нефизиологическим уровням.

Уже доказано, что по мере накапливания кислых эквивалентов в крови резервная щелочность понижается еще задолго до того, как совершатся заметные перемены pH крови. Ацидоз — это одно из самых массово распространенных заболеваний коров, обусловленных нарушениями правил кормления животных. В связи с этим специалистам хозяйств важно знать последствия ацидоза, чтобы вовремя их предупреждать. По современным данным ацидоз приводит не только к хроническому воспалению слизистой ткани рубца, но и к воспалению и отекам суставов, нарушению баланса стероидов, ранней эмбриональной смертности, сложным отелам и задержанию последа, ревматическому воспаление копыт и ламинитам, понижению оплодотворяемости и общей резистентности организма с такими осложнениями как абсцессы печени, жировая трансформация печени и почечная недостаточность.

А.А. Самоловов (2019) указывает, что у стельных коров молочнокислый ацидоз может вызывать аборты или быть причиной патологического отела, а потомство, родившееся от больных коров, более подвержено внезапной гибели после рождения [9]. Объясняют такую ситуацию вредным воздействием на плод кислых продуктов по причине нарушении проницаемости плацентарного барьера, снижении его барьерной способности избирательно пропускать или удерживать транспортировку в плод и эмбрион циркулирующих в крови матери веществ. Вследствие этого кислые продукты из крови матери почти беспрепятственно переходят в фетальную кровь, вызывая метаболические сдвиги в организме плода со снижением резистентности и уровня иммунной реактивности, что сопровождается высокой заболеваемостью и гибелью телят в первые дни жизни. В анализируемом нами хозяйстве только за месяц официально зарегистрировано восемь случаев абортов и десять мертворождений.

По данным В.М. Трегубова (2021) ацидоз опасен для высокопродуктивных молочных коров такими последствиями как: снижение молочной продуктивности и воспроизводительной способности коров; гибель, либо вынужденный убой коров (около 40% от общего показателя выбытия) с ацидозом в ранний послеотельный период; уменьшение наполовину срока продуктивной и репродуктивной жизни коров; отставание в росте и развитии молодняка, родившегося от больных животных; падеж; повышение затрат корма на производство молока; увеличение себестоимости продукции, повышение конверсии корма; снижение качественных показателей продукции [10].

В условиях промышленного комплекса, которому принадлежат исследуемые коровы, за год с разными видами патологии органов размножения зарегистрировано 44,56 % коров.

Заключение. Резервная щелочность в крови высокопродуктивных молочных коров черно-пестрой породы в первые месяцы лактации подвержена существенным изменениям, имеющим важное диагностическое значение. В наибольшей мере на состояние здоровья исследуемого поголовья коров оказывает влияние ацидотического состояния крови, которое является важной причиной официально зарегистрированных случаев выбраковки коров, наличия абортов и мертворождений, а также распространенных болезней органов воспроизводства. Предлагаемый методологический подход к анализу результатов определения резервной щелочности высоко информативен и доступен ветеринарным специалистам для выполнения в производственных условиях. Полученные данные с учетом комплекса результатов клинического обследования коров, биохимической картины крови, анализа кормления и содержания коров имеют важное диагностическое значение и рекомендуются для проведения обоснованной и эффективной коррекции профилактических мероприятий по предупреждению ацидоза.

Список литературы:

1. Баймишев Х.Б., Баймишев М.Х., Еремин С.П. Морфо-биохимические показатели крови коров в зависимости от периода лактации. Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. 2022; (1): 48-53.

2. Батраков А., Виденин В. Этиология и профилактика ацидоза. Животноводство России. 2021; (2): 48-50.

3. Демидович А.П. Диагностическое значение биохимических показателей крови (белковый, углеводный, липидный обмен). Стереотип. Изд. Витебск: ВГАВМ. 2019: 36 с.

4. Дронов В.В., Ковалева В.Ю. Фармакологическая компенсация дефицита микроэлементов у лактирующих коров. Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии. 2020; (2 (16): 13-18.

5. Кулаченко И.В., Кулаченко В.П., Литвинов Ю.Н. Физиологическая зрелость и жизнеспособность новорожденных телят. 2021: 184 с.

6. Кулаченко И.В., Бочаров А.В., Чуева И.В. Клиническая интерпретация биохимических показателей крови коров при нарушениях белкового обмена. Ветеринария. 2023; (1): 58.

7. Евглевский А.А. [и др.] Нарушение кислотно-основного состояния в организме коров: причины, последствия, пути решения. Ветеринарная патология. 2017; (1 (59): 53-58.

8. Моррисон В.В., Чеснокова Н.П., Бизенкова М.Н. Кислотно-основное состояние. типовые нарушения кислотно-основного состояния. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015; (3-2): 273-278.

9. Самоловов А.А. Ацидоз рубца - причина всех проблем здоровья коров. Производственная болезнь. 2019: 59 с.

10. Трегубов В.М. Ацидоз рубца коров и новые технологии его устранения при интенсивном силосно-концентратном кормлении. 2021: https://rynok-pk.ru/articles/animals/ atsidoz-rubtsa-korov.

11. Фурманов И.Л., Жирнова В.А., Безбородов Н.В., Наумова С.В. Современные подходы в лечении хронического ацидоза рубца у коров в период лактации. Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии. 2023; (4 (30): 32-36.

12. Шкуратова И.А., Белоусов А.И., Красноперов А.С., Малков С.В. Биохимический профиль высокопродуктивных коров голштинской породы при первичном кетозе. Ветеринария Кубани. 2022; (4): 7-9.

Сведения об авторах:

Масалыкина Яна Павловна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры незаразной патологии ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ; 308503, Белгородская область, п. Майский, ул. Вавилова, 1; тел.: 8-920-2008055; e-mail: masalykina_jp@bsaa.edu.ru.

Ответственный за переписку с редакцией: Кулаченко Ирина Владимировна, кандидат биологических наук, доцент кафедры незаразной патологии ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ; 308503, Белгородская область, п. Майский, ул. Вавилова, 1; тел.: 8-920-2017374; e-mail: irinakulachenko@mail.ru.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

http://vetkuban.com/num1_202504.html